Prediksi Singapore — Hanya dalam hitungan jam, dunia akademik Damar Pamungkas berubah drastis. Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 (UTA’45) Jakarta itu baru saja menyelesaikan ujian tengah semester ketika ia dipanggil oleh Dekan Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Ilmu Sosial (FEBIS). Agenda yang dibahas adalah diskusi bertajuk “Soeharto Bukan Pahlawan: Tantang Fadli Zon, 1000 Dosa Politik Soeharto” yang rencananya digelar pada 10 November 2025, bertepatan dengan momentum wacana pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional.

Pihak kampus bersikukuh bahwa diskusi tersebut sarat dengan muatan politik praktis dan bukan merupakan kegiatan akademik. Pada hari yang sama, tanpa melalui prosedur yang jelas, surat skorsing resmi atas nama Damar telah diterbitkan.

Skorsing dan Dampaknya: Bukan Hanya Soal Administrasi

Surat bernomor 693/FEBIS.UTA45/SS/XI/2025 itu bukan sekadar dokumen. Bagi Damar, itu adalah pintu yang menguncinya dari dunia pendidikan untuk tiga bulan ke depan. Keputusan skorsing ini membatalkan semua aktivitas akademiknya, termasuk nilai UTS yang baru saja ia perjuangkan. Kerugian materil pun tak terelakkan.

“Biaya kuliah di prodi manajemen sekitar 1,5 juta per bulan. Artinya, ada kerugian hampir 5 juta karena tiga bulan pembayaran tidak dianggap. Saya dirugikan secara materil dan moril,” ujar Damar, yang juga menjabat sebagai Ketua Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi Wilayah Jakarta.

Yang lebih memprihatinkan, pemanggilan dan pemberian sanksi ini dinilai cacat prosedural. Semua dilakukan secara lisan dan tertutup, tanpa mengindahkan panduan akademik kampus sendiri.

Upaya Sistematis Membungkam Diskusi

Langkah kampus untuk menghentikan diskusi tidak berhenti pada skorsing. Upaya yang lebih sistematis dan represif terjadi. Kantin kampus yang telah disiapkan sebagai lokasi acara digembok dan ditutup. Aparat kepolisian dan Babinsa terlihat berjaga di area kampus, seolah sedang mensterilisasi ancaman.

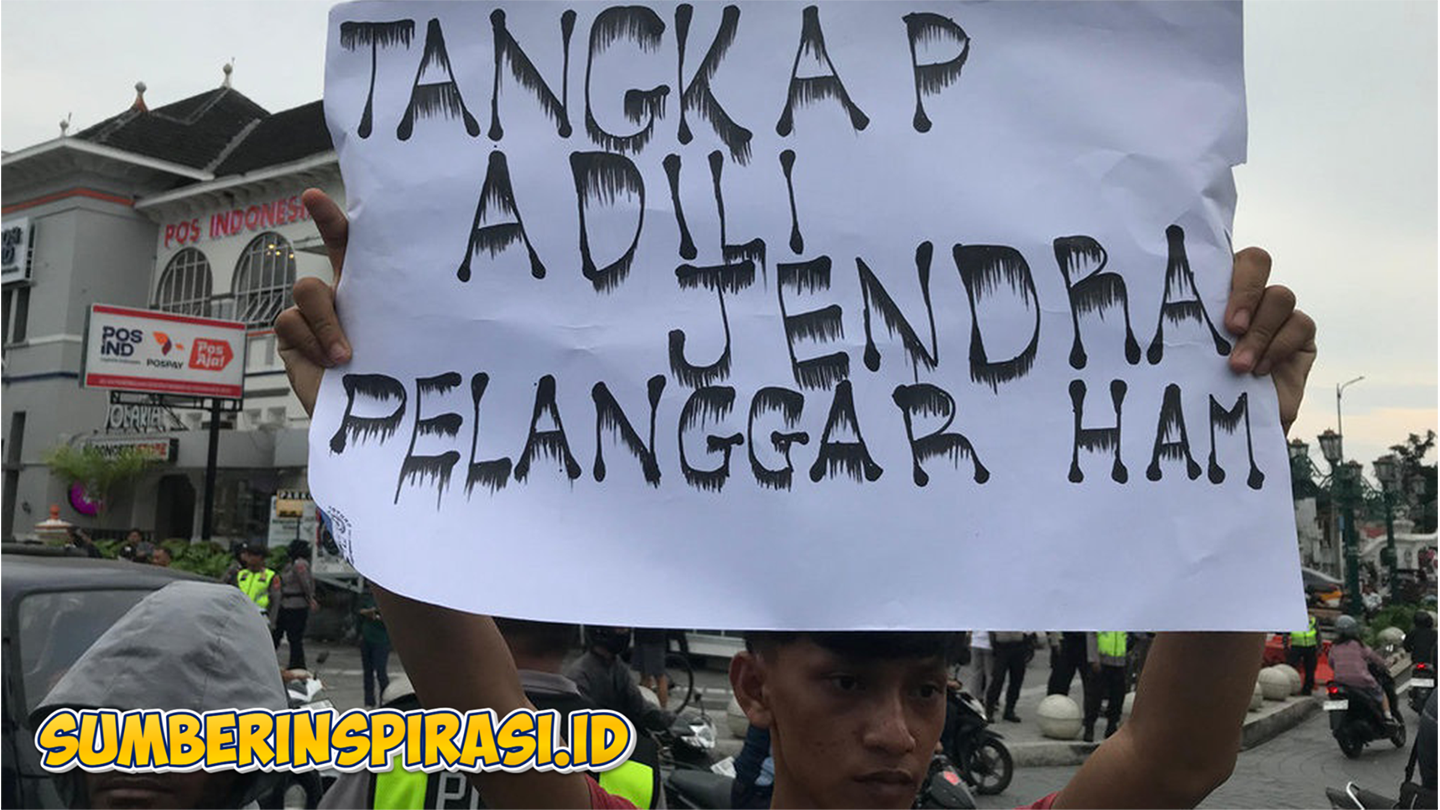

Sebuah spanduk besar dipasang di kantin dengan ancaman jelas: “Dilarang melaksanakan kegiatan politik praktis… Bagi yang terlibat akan dikenakan sanksi skorsing/DO.” Suasana ini mengingatkan banyak pihak pada praktik pembungkaman di masa lalu.

Kebebasan Akademik vs. Tuduhan Politik Praktis

Di tengah tekanan itu, Damar bersikukuh bahwa diskusi tentang sejarah politik Soeharto adalah bagian dari kebebasan akademik. Ia merujuk pada Pasal 8 UU Nomitor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menjamin hal tersebut.

“Bagi kami, membahas sejarah adalah bentuk tanggung jawab intelektual dan moral mahasiswa. Diskusi ini dirancang sebagai forum reflektif untuk mengkaji ulang narasi sejarah, terutama terkait pelanggaran HAM berat dan praktik korupsi yang terjadi di masa lalu,” jelas Damar.

Ia menambahkan, tuduhan politik praktis justru menunjukkan pembacaan yang dangkal dari pihak kampus. “Kami menggelar diskusi berdasarkan kajian historis dan keilmuan, bukan untuk kepentingan politik praktis,” tegasnya.

Preseden Buruk dan Bayang-Bayang Orde Baru

Menurut Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), tindakan UTA’45 Jakarta ini merupakan preseden buruk. “Cara-cara yang dilakukan sama persis dengan yang dilakukan Orde Baru dalam membungkam suara kritis,” ujarnya.

Ubaid melihat ini sebagai indikasi penurunan nilai demokratisasi di kampus. Kampus, yang seharusnya menjadi menara kebebasan berpikir, justru memilih menjadi corong penguasa. “Ini mengingatkan pada kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) di zaman Orba. Ketika kampus takut pada suara kritis, itu bisa menjadi tanda kematian nurani kampus,” ungkapnya.

Kontroversi Gelar Pahlawan untuk Soeharto

Latar belakang peristiwa ini adalah wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto yang menuai polemik. Di satu sisi, pemerintah melalui Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut sejumlah jasa Soeharto dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan.

Di sisi lain, organisasi seperti Amnesty International Indonesia dan Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) menilai keputusan ini sebagai pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi. Mereka mencatat berbagai pelanggaran HAM berat yang terjadi selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru, mulai dari peristiwa 1965-1966, Penembakan Misterius (Petrus), hingga tragedi di Aceh, Timor Timur, dan Papua.

Kisah skorsing Damar Pamungkas ini akhirnya lebih dari sekadar konflik internal kampus. Ia menjadi cermin pergulatan memori kolektif bangsa dan sejauh mana ruang untuk suara kritis masih diberi tempat dalam institusi pendidikan. Pada akhirnya, yang dipertaruhkan adalah masa depan kebebasan akademik dan hak untuk tidak melupakan sejarah.